En esos tiempos la Iglesia y el Estado solían caminar juntos por las calles montevideanas. Y ese día de 1897 sería el principio del fin de la irremediable separación.

– ¿Quién disparó el arma que arrebató su vida? –preguntó indignado el jefe de policía–

Pensar que sus hijas le imploraron que no asistiera a los festejos patrios pues temían por su integridad física. Los motivos eran fundados, pues meses atrás se había perpetrado un atentado y por milagro resultó ileso gracias a la bendita (o maldita) bala que en ese momento no quiso salir despedida.

– ¿Quién disparó el arma? –preguntó nuevamente el jefe de policía–

Poco después de las dos de la tarde, luego de asistir al Te Deum del 25 de Agosto, el Arzobispo de Montevideo y el Presidente de la República Oriental del Uruguay salieron juntos de la Catedral; detrás de ellos el séquito que aún vibraba con los últimos acordes del himno nacional. Juan Bautista hinchó su pecho y respiró profundo una bocanada de aire: olor a frío –pensó–

Del otro lado de la Plaza Matriz inmerso en la convocada multitud poco multitudinaria, esperaba Avelino que su presa se aproximara al punto de encuentro. Adentro del país, en el interior de la República, la sangre corría a borbotones en filas blancas y coloradas, la conciliación era una utopía, el horizonte se desdibujaba tras los intereses de la oligarquía localista, no había paz, se respiraba muerte, innecesaria muerte, inconducente muerte, impertinente muerte.

La comitiva estaba integrada por no más de treinta personas, caminaban a paso lento adoquín por adoquín, repitiendo el recorrido habitual que los conduciría hasta la Casa de Gobierno.

El cuerpo aún con vida fue trasladado a la Jefatura de Policía de Montevideo.

– Lo hirieron de muerte, de muerte lo hirieron. –encumbraba la multitud–

Y minutos más tarde Idiarte Borda abandonó su cuerpo.

– ¿Cómo caratularlo: atentado, crimen político, homicidio? –se preguntó en voz alta el jefe de policía que en forma personal había tomado el caso–

– No se preocupe jefe, el caso está resuelto. –la voz de un policía joven que se entrecruzaba con las cavilaciones del alto mando–

– ¿Resuelto? –inquirió de forma severa el jefe de policía efectuando un golpe de puño seco sobre el escritorio–

– Aquí traemos al culpable del magnicidio. –fueron las palabras del funcionario aprehensor teñidas de un color orgullo resplandeciente–

Entre cinco policías aparecía maltrecho Avelino Arredondo.

– ¿Quién es el presidente? –preguntó en voz baja Avelino a un hombre que estaba parado a su lado mientras la comitiva se desplazaba por la calle Sarandí–

– Es el de la banda –contestó de forma inocente el transeúnte–

– Mañana serás portada de los periódicos capitalinos, todos conocerán al heroico poseedor del dedo fatídico. –sentenció el jefe de policía–

– Y lo volvería a hacer. –replicó con tono desafiante Arredondo–

– Dime la verdad, ¿quién te envió? –preguntó de forma suspicaz el jefe de policía–

– Yo disparé, o si prefiere mi dedo índice derecho apretó el gatillo mientras una mano que no tembló, seguramente la mía, sostenía el revólver que supo esconder como la ostra la perla, el proyectil milagroso. –fueron las palabras pronunciadas por Arredondo sin que se le moviera un pelo del bigote–

– ¿Proyectil milagroso? Curiosa confesión, yo que usted me iba consiguiendo un buen abogado, Señor. –sugirió de forma sugestiva el jefe de policía–

– Contraté al Doctor Luis Melián Lafinur. Pero soy culpable y no me arrepiento, único responsable de mis actos, que el castigo sea proporcional al mal ocasionado y de esa manera reestablecer el daño, ¿no es ese acaso el sentido de la pena? –contestó Arredondo con convicción y pleno conocimiento de causa–

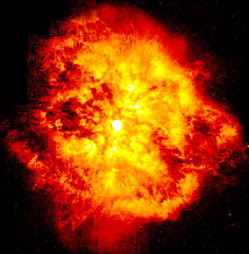

Poco después de las dos de la tarde, sumergidos en el más absoluto silencio, Mariano Soler, Juan Bautista Idiarte Borda, y la comitiva, caminaban por la calle Sarandí hacia la Casa de Gobierno. Como una chispa que salta del fuego, Avelino se desprendió de la convocada multitud poco multitudinaria y apuntó. No dudó, disparó. El tiro fue certero como lo había planeado, como se lo habían dicho, como Borges alguna vez lo soñó, como la historia lo escribió y la memoria colectiva lo situó en el olvido.

Desde el balcón del Jockey Club del Uruguay se divisó el hecho: En el preciso momento que el Arzobispo estaba estrechando la mano con el Señor Stewart, se escuchó la detonación seca y breve de un arma de fuego; el Presidente se llevó las manos al pecho y exclamó Dios mío. Monseñor Soler se inclinó sobre el cuerpo del herido y le preguntó si quería que le diera la absolución: "Arrepiéntase de todos sus pecados e invoque el nombre de Dios", dijo con voz solemne Soler.

Dicen que la historia la escriben los vencedores; el único magnicidio de nuestra historia se desdibujó y quedó reprimido en el inconsciente colectivo. ¿Habrá sido Idiarte Borda un verdadero vencido?

– ¿Quién disparó el arma que arrebató su vida? –preguntó indignado el jefe de policía–

“¿Podía el país vivir por más tiempo sometido a una voluntad envuelta en las tinieblas de tan honda inconsciencia moral?”, fue la portada del Diario El Día al otro día del magnicidio.

– ¿Acaso sólo una bala certera podía ponerle fin al derramamiento de sangre en la guerra civil? –se preguntó el jefe de policía–

– De pronto me sentí relajado, y una extraña sensibilidad se apoderó de mi cuerpo; la mente se empezó a nublar y buscaba sujetarse a algo contundente, ya había comenzado a dispersarse, a fraccionarse en pequeñas partículas que se alejaban estrepitosamente del centro, de mí; intenté organizar mis pensamientos pero era un mero espectador de lo que estaba sucediendo, era cuestión de minutos, de un momento a otro podía desorganizarse y yo desaparecer, pensé estoy muerto. Juan Bautista Idiarte Borda dijo antes de desplomarse: “Estoy muerto”.